#hopitaldufutur : Audrey, quel est ton parcours ? Et qu’est-ce que la classification des virus ?

Audrey : J’ai fait beaucoup de recherche en laboratoire, sur des maladies infectieuses tropicales, du type Flaviovirus et l’un dont on a beaucoup entendu parler, Zica, tout ce qui est de l’ordre des virus transmis par les moustiques. Et quand on travaille en science et en recherche sur ce type de thématique, il y a un élément crucial, la biosécurité, qui nous impose de travailler dans des conditions extrêmement particulières, dites de confinement, pour notamment protéger le travailleur, mais aussi pour protéger l’environnement et les communautés. Cela veut dire que tout y est extrêmement règlementé, tout est extrêmement surveillé. En tout cas en Europe, il y a une directive européenne qui régit la protection des travailleurs au niveau des agents biologiques, donc il est de l’obligation des employeurs de protéger les travailleurs des agents biologiques et notamment les virus. C’est cette directive-là qui donne la classification des virus, avec des groupes de risques, dans une classification de 1 à 4. Tout ce qui est en classe 1 et 2 est considéré comme peu dangereux, ou en tout cas contrôlable, et les groupes 3 et 4 sont les virus ou les bactéries qui sont les plus inquiétants, en tout cas en termes de santé humaine, car pour eux on a très peu de moyens de contrôle, pas de médicaments, pas de traitement, pas de vaccin. Le virus qui est à l’origine de la covid 19, le SARSCOV2, appartient au groupe 3.

Cette directive donne la classification des virus, avec des groupes de risques, dans une classification de 1 à 4. Tout ce qui est en classe 1 et 2 est considéré comme peu dangereux, ou en tout cas contrôlable, et les groupes 3 et 4 sont les virus ou les bactéries qui sont les plus inquiétants, en tout cas en termes de santé humaine, car pour eux on a très peu de moyens de contrôle, pas de médicaments, pas de traitement, pas de vaccin. Le virus qui est à l’origine de la covid 19, le SARS-COV2, appartient au groupe 3

#hopitaldufutur : Et John, quelle est ton expérience de la gestion du confinement et des normes de protection des personnels ?

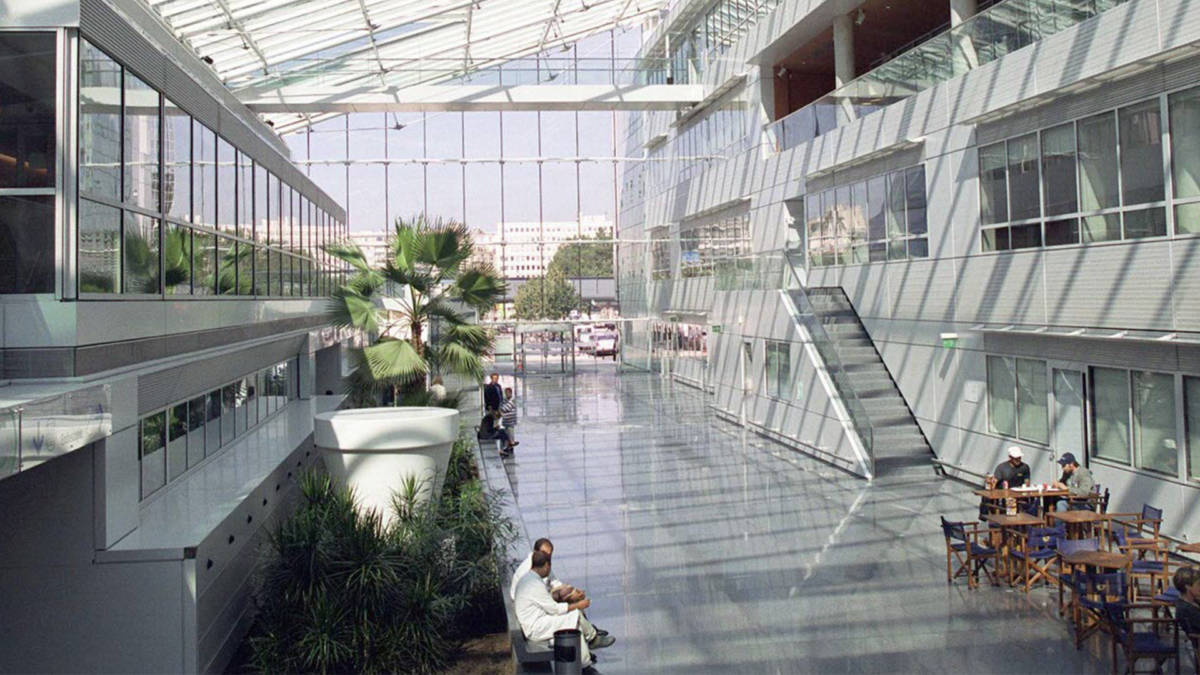

John : On a travaillé notamment sur des sites sur lesquels Audrey travaille, le laboratoire P4, on a aussi travaillé sur des sites de projet de démantèlement d’armes chimiques, sur des projets nucléaires comme Tchernobyl, où les technologies de confinement sont mises en place pour protéger le personnel, la communauté. Donc il existe bien sûr des normes qui sont mises en place pour ça, que ce soit le nucléaire, le chimique ou comme ici le biologique. Il y a des autorités qui viennent vérifier que ces normes sont bien appliquées. Notamment, Audrey en a parlé, la Directive Européenne concernant la sécurité du personnel qui travaille avec des risques biologiques. Donc tout cela est très, très bien encadré, et on entend très rarement parler d’incident où du personnel est contaminé dans le contexte de son travail, dans les trois domaines que j’ai mentionnés. Au fur et à mesure qu’on a commencé à travailler dans les hôpitaux, notamment sur le pôle des maladies infectieuse de la Croix Rousse, à Lyon, on a réalisé que tout ce contexte normatif, tout ce bagage qu’on amené avec nous du monde du laboratoire, n’était pas transmis dans le monde hospitalier. On se retrouve avec des technologies très disparates sur les lieux de confinement des hôpitaux comme les chambres etc…, alors que dans le monde du laboratoire on a quelque chose qui est très uniformisé. Qu’on aille dans un labo P4 en Angleterre, en Allemagne, en France, en Belgique ou ailleurs, on va se retrouver avec des fondements qui vont tous être similaires, avec des méthodes qui vont être un peu différentes mais le fond est toujours le même. Dans le milieu du laboratoire, on met toutes les technologies possibles en place pour protéger le personnel, parce que dans les analyses liées aux risques de contamination du personnel, il y a ce qu’on appelle le « 10 moins 6 », et que l’analyse de risque avec un être humain s’arrête à « 10 moins 3 ». Pour atteindre « 10 moins 6 », on est obligé de mettre des technologies en place pour réduire ce niveau de risque et minimiser le risque de sortie d’un virus en laboratoire. Et donc l’EPI en soit étant quelque chose que l’être humain doit mettre, porter lui-même et s’habiller avec, il doit être placé le plus loin possible dans cette analyse de risque pour qu’on ait les technologies en amont. Dans le contexte de l’hospitalier, l’EPI devient la seule barrière entre le soignant et le malade.

Ce contexte normatif, du monde du laboratoire, n’est pas transmis dans le monde hospitalier. On se retrouve avec des technologies très disparates sur les lieux de confinement des hôpitaux. Dans le contexte de l’hospitalier, l’EPI devient la seule barrière entre le soignant et le malade.

#hopitaldufutur : Comment gère-t-on le risque infectieux à l’hôpital et au laboratoire ?

Audrey : Il y a évidemment un risque infectieux perpétuel dans les hôpitaux, sauf qu’eux se concentrent sur les infections qui sont liées aux soins, aux actes très invasifs, pour éviter tout ce qui est résistance antimicrobienne. Toute la politique autour du risque infectieux tourne autour de ça, c’est le problème quotidien dans l’hôpital. Quand on est en laboratoire, on a tendance à aller étudier des virus qui sont très particuliers, qui ont un potentiel épidémique. On manipule des quantités qui sont extrêmement importantes, probablement supérieures à ce qui est nécessaire pour infecter une personne. Mais ce sont dans des conditions contrôlées qu’on a déjà décrites, avec énormément de protection. On a la possibilité de travailler dans des postes de sécurité microbiologiques, avec les flux laminaires qui permettent de ne jamais laisser sortir d’aérosols, de gouttelettes, de virus finalement. On n’est pas face à une personne, on ne peut pas travailler dans les mêmes conditions, il faut effectivement remettre les choses dans leur contexte. Effectivement, il y a des services de maladies infectieuses et tropicales dans les hôpitaux, et là, du coup, on arrive à des situations qui sont beaucoup plus similaires à un confinement de recherche, avec des pressions négatives, des sas, la mise en place de protections du personnel, qui sont beaucoup plus élaborées. Mais si on cumule la capacité nationale, on arrive en France à 150 ou 200 lits.

Quand on est en laboratoire, on manipule des quantités qui sont extrêmement importantes, probablement supérieures à ce qui est nécessaire pour infecter une personne. Mais ce sont dans des conditions contrôlées qu’on a déjà décrites, avec énormément de protection. Face à une personne, on ne peut pas travailler dans les mêmes conditions, il faut effectivement remettre les choses dans leur contexte.

#hopitaldufutur : L’épidémie à l’hôpital, une nouveauté ?

Audrey : Les problèmes liés aux épidémies dans les hôpitaux, c’est nouveau en termes d’intensité et de puissance de la vague, par exemple ce qui est arrivée avec la Covid 19 en France en février 2020, mais la surcharge des hôpitaux pendant tous les hivers avec la grippe, ça existe chaque année et c’est un problème. La tuberculose, ça arrive aussi, dans des proportions bien moindres évidemment, mais l’utilité d’un masque, ce n’est pas très nouveau en fait ! Une personne qui ne travaille pas dans le milieu hospitalier peut ne pas être familier de ce genre de pratique, mais ce devait être beaucoup plus normal dans un milieu hospitalier. Et pourtant, ce n’est pas le cas, il y a une grosse résistance par rapport à ça.

Les problèmes liés aux épidémies dans les hôpitaux, c’est nouveau en termes d’intensité et de puissance de la vague, par exemple avec la Covid, mais la surcharge des hôpitaux pendant tous les hivers avec la grippe, ça existe chaque année et c’est un problème.

#hopitaldufutur : Comment renforcer la biosécurité à l’hôpital ?

John : C’est beaucoup plus facile de travailler dans une boite à gant avec une fiole ou une pipette, que de travailler avec un patient. C’est justement-là qu’il faut avoir une approche assez pragmatique, prendre en compte le risque, la biosécurité qu’on veut mettre en place, tout en maintenant le confort du patient et permettre d’avoir toutes les fonctions médicales qui vont avec. Ce sont justement ces trois points-là, qui sont très durs à équilibrer : le confort patient, la biosécurité du personnel soignant et la fonction médicale. Et aujourd’hui, je pense qu’on a privilégié le confort patient et la fonction médicale sur l’aspect biosécurité. C’est une bonne chose, ça veut dire qu’on peut que s’améliorer. Avant la crise Covid, quand on rencontrait des gens qui étaient connaisseurs dans le domaine, notamment au niveau des spécialistes des crises sanitaire de l’Etat français ou du Royaume-Uni, en général les réactions étaient de dire, « la dernière crise était en 1914, on ne va pas aujourd’hui donner un budget de 10 millions d’euros pour chaque hôpital en France pour avoir des chambres prêtes à accueillir des maladies infectieuses de ce type-là ». Et je pense que les choses ont bien évolué depuis la Covid, il y a une réalité qui est prise en compte, où l’on se dit qu’on a besoin que l’hôpital de demain soit capable de s’adapter à un afflux massif de victimes de l’épidémie. C’est une problématique très compliquée à maîtriser, c’est comme maîtriser un feu de forêt ! Mais il y a aussi le fait de maîtriser quand c’est encore petit : au début de la crise Covid, on avait juste un cas ici, un cas-là, de tout petits foyers qui se développaient à droite et à gauche. Réussir à maintenir le foyer très petit, comme on le fait avec l’extincteur quand l’incendie démarre, au bon endroit, au bon moment, et on peut éviter que la maison ne brûle. C’est un peu le même principe avec les risques épidémiques et biologiques. Et demain, l’hôpital va devoir s’équiper, se préparer, et pas seulement avec des procédures.

Ce sont justement ces trois points-là, qui sont très durs à équilibrer : le confort patient, la biosécurité du personnel soignant et la fonction médicale. On a besoin que l’hôpital de demain soit capable de s’adapter à un afflux massif de victimes de l’épidémie. C’est une problématique très compliquée à maîtriser, c’est comme maîtriser un feu de forêt ! Mais il y a aussi le fait de maîtriser quand c’est encore petit.

#hopitaldufutur : Un développement venir de nouvelles épidémies ?

Audrey : Je pense qu’il y a des alertes qui ont été lancées par les communautés scientifiques de virologies, microbiologies etc. sur la possibilité d’une épidémie d’ordre mondial. Ces choses ont été travaillé très en amont par l’OMS, mais n’avaient peut-être pas été prises en compte par les politiques nationales. Du coup, ça prend tout le monde par surprise, mais en fait, ça avait été prédit quelque part. L’OMS avait mis sur sa liste de pathogènes prioritaires quelque chose qu’ils appelaient « la maladie X », qui serait un pathogène inconnu, susceptible d’affecter la population mondiale, et d’avoir des répercussions économiques dramatiques. Nous y sommes.

John : En sachant qu’on a de belles choses comme la fonte du Permafrost qui peut nous révéler des virus et des bactéries qu’on n’a jamais connu, car congelées dans la glace pendant des millénaires… On a les tropiques qui sont en train de monter petit à petit, et certains petits moustiques et des choses comme ça qu’on n’avait pas avant, on les trouve maintenant dans nos contrées. Le monde évolue dans un sens non positif, si je peux me permettre cette expression, par rapport au risque épidémique.

Audrey : Donc l’OMS a fait un travail là-dessus, d’anticipation de tout ce qui est de l’ordre de la globalisation des mouvements de personnes, du réchauffement climatique. Comme l’a indiqué John, avec les mouvements de vecteurs, le développement des pays aussi, c’est un paramètre majeur qui met en contact beaucoup plus les humains avec les populations animales auquel normalement on n’est pas confronté. Tout cela, ce sont des facteurs qui ont été vus comme évoluant dans le mauvais sens pour des nouvelles transmissions de réservoirs animaux vers les populations humaines. Pour certains, ce sont des pathogènes déjà connus, mais ils sont en train de gagner des territoires qui n’étaient pas atteints avant. Des maladies de type tropical ont tendance effectivement à remonter. Des contacts de plus en plus fréquents entre animaux et populations humaines amènent l’émergence croissante de nouveaux pathogènes qu’on ne connait pas du tout, et donc il faut prendre SARS-COV2 comme une première manifestation de ça, et possiblement, pas la dernière. En termes de danger mondial, et de potentielle pandémie, c’est vrai que ce n’est pas forcément les pathogènes de groupe 4 qui inquiètent le plus. Cela inquiète beaucoup au niveau local évidemment, parce qu’ils sont extrêmement mortels, et les réservoirs se trouvent dans des pays qui n’ont pas du tout les infrastructures, le personnel et l’argent pour gérer ce genre ’épidémie. En plus, des aspects sociaux interviennent-là dedans, où les gens ont du mal à s’adapter aux procédures qu’il faudrait suivre pour pouvoir contenir ce type d’évènement épidémique. Ebola, il y en avait encore un cette année ! Evidemment, c’est extrêmement infectieux, ça ne se transmet pas par gouttelettes mais avec des fluides corporels. Par contre, on est sur des niveaux de mortalité qui vont des 50 à 60 %, jusqu’à 90 % en fonction des souches. Effectivement, quand une souche Ebola va dépasser 90%, elle va être extrêmement explosive localement, mais elle tue tellement vite qu’elle n’a pas tellement le temps de se répandre. Comme pour toute maladie infectieuse, un mort c’est déjà un mort de trop, mais finalement ce n’est pas un bilan humain aussi effrayant que l’idée d’Ebola ne peut générer chez les gens. J’ai toujours l’impression que ce qui fait peur c’est ces noms la «Ebola», «Fièvre hémorragique»… « HIV » ça faisait aussi peur, et il y avait des raisons là-dessus, c’était aussi une pandémie mondiale, mais il n’y a pas eu de confinement etc. car ce ne sont pas du tout les mêmes pathogènes, elles ont été gérées de façon complétement différente. La recherche a travaillé dessus, la médecine a travaillé dessus, et maintenant on vit dans un temps où c’est moins grave d’avoir le sida qu’il y a 10/15 ans. Quelque chose comme le Coronavirus, qui est un groupe 3, ne se transmet pas aussi bien que la grippe mais mieux que d’autres pathogènes. Il a un spectre clinique extrêmement large, qui ne va de rien à la mort, il y a des transmissions par les personnes asymptomatiques, c’est particulièrement problématique. Et la prochaine menace, je ne veux pas dire que ce ne sera jamais une fièvre hémorragique, mais il y a de grande chance que ça reste des syndromes respiratoires de type SARS, une grippe éventuellement, une grippe A qui ferait le saut d’espèce, toute les grippe A sont dangereuses mais elles ne sont pas suffisamment adaptées à l’humain pour représenter une trop grosse menace. Mais l’évolution peut faire qu’une grippe A se modifie suffisamment pour infecter les humains et représenter une beaucoup plus grosse menace… Donc, ce qui inquiète beaucoup au niveau mondial, ce sont les syndromes respiratoires, qui englobent les grippes et les coronavirus. Il y a en a trois majeurs maintenant : MERS, SARS et COVID-19.

Des contacts de plus en plus fréquents entre animaux et populations humaines amènent l’émergence croissante de nouveaux pathogènes qu’on ne connait pas du tout, et donc il faut prendre SARSCOV2 comme une première manifestation de ça, et possiblement, pas la dernière. Ce qui inquiète beaucoup au niveau mondial, ce sont les syndromes respiratoires, qui englobent les grippes et les coronavirus. Il y a en a trois majeurs maintenant : MERS, SARS et COVID-19